Du samedi 24 juin au dimanche 20 août 2023 à la Galerie Juvénal

Vernissage le vendredi 23 juin 2023

Il arrive de temps en temps que la sauce prenne toute seule. Que les choses, les formes — les êtres aussi — s’emboitent en douceur et comme naturellement… En proposant comme thématique estivale récurrente « L’air du temps », légère et malléable, en baptisant l’édition 2023 « à couvert » (et sous couvert… d’une large polysémie !), peut-être la Fondation Bolly-Charlier a-t-elle favorisé ce genre de rapprochement bienvenu ou de rencontre heureuse, sous une coupole souple et accueillante, fût-elle insolite.

Quatre artistes sont réunis ici, pourtant bien différents dans leurs travaux, leurs approches, leurs techniques. Originaire de Huy, formée à la peinture, à la gravure, à la lithographie et à la céramique entre Liège (ESA Saint-Luc) et Amsterdam (Rijksakademie), Annick Lizein s’est progressivement recentrée sur une pratique en deux dimensions : « Ma peinture se joue de la figuration et de l’abstraction, je réalise souvent de grands formats où la couleur et le geste se confondent. Mon travail donne à voir une variété de sujets issus d’un registre fantasmé, seuls certains signes ont résisté à la représentation, exprimant la persistance de la mémoire. » Se penchant en petit sur de larges paysages, réinterprétant en peinture la magie — dérisoirement mais avidement captée au smartphone — des aurores boréales, attentifs au quotidien ténu ou au grand bruit du monde, ses tableaux ont quelque chose d’un « endroit pour vivre », mais où se nicherait plus facilement la tranquillité d’esprit que le repos du corps, et qui feraient çà et là, comme une discrète pirouette, la part belle à une forme de dérision, de distanciation.

Caractère dont on trouve des traces plus affirmées encore dans le travail de Lucie Belarbi, plasticienne autodidacte française, photographe et vidéaste qui partage ses activités entre Paris et la Normandie; sa photo tirée de la série « Huis clos », coréalisée avec Amélie Chassary, et qui fait l’affiche, a en quelque sorte impulsé la direction de la présente expo. Au gré d’imperceptibles références cinématographiques, de mises en scène décalées qui ne sont pas sans évoquer l’inquiétante et familière étrangeté chère à Freud (voire les loufoqueries décalées d’un Erwin Wurm), ses séries offrent plusieurs couches de sens, entre univers familial menacé et protecteur, figures féminines en proie à la violence ou à une insensible invisibilisation, ballotées entre apaisement et inquiétude.

Bribes de narration suspendues, seules ou en brèves séquences, ses images nous déplacent, non sans poésie, vers les frontières floues du réel et du fantastique, entre espaces de reconnaissance (aussi affective, symbolique) et zones d’incertitude (notamment urbaines ou péri-urbaines). Réconfort ou inconfort des relations humaines, mouvante inadéquation entre le corps et son décor, bulles asphyxiantes ou oxygénantes — voire les deux à la fois… tout est sujet à un équilibre fragile, soumis à une gravité au fond pas si grave que cela.

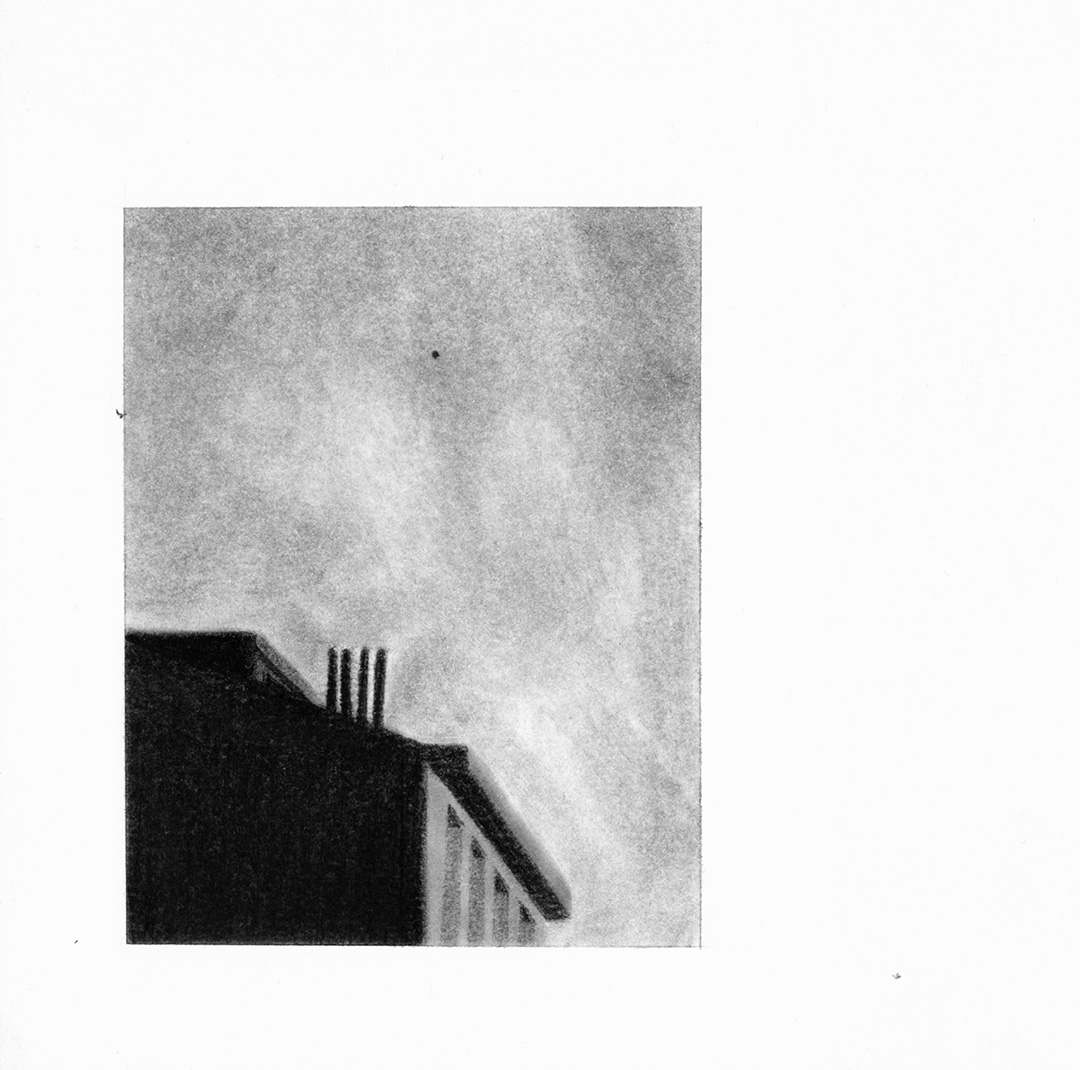

Que la « maison » soit une réponse provisoire à l’éternelle question de l’espace, mais aussi et surtout du temps, l’œuvre minutieuse et ultrasensible de Matthieu Chalmagne (formé entre Liège et Bruxelles, mais aussi entre dessin, photographie et bande dessinée) suffit à le démontrer amplement, à le faire ressentir et à l’exprimer surtout, au gré de déambulations urbaines qui sont aussi celles de la mémoire ; au fil d’observations ou de contemplations méditatives, mélancoliques. Des images comme « perdues entre deux mondes, l’un qui n’est plus, l’autre qui ne sera bientôt plus », amarrage rassurant dans un contexte qui nous aura nourri et construit, aussi bien qu’abandonné et détruit ; constat muet et tragique, presque invisible, que rien ne demeure et que les souvenirs, les beaux comme les mauvais, en couleur ou en noir et blanc, et aussi précis soient-ils, sont des pages minuscules arrachées au néant. Pour pallier le manque et l’absence, il y a bien les livres — les références implicites nous le suggèrent, les titres des œuvres également, et plus encore leur silence —, mais suffisent-ils ?…

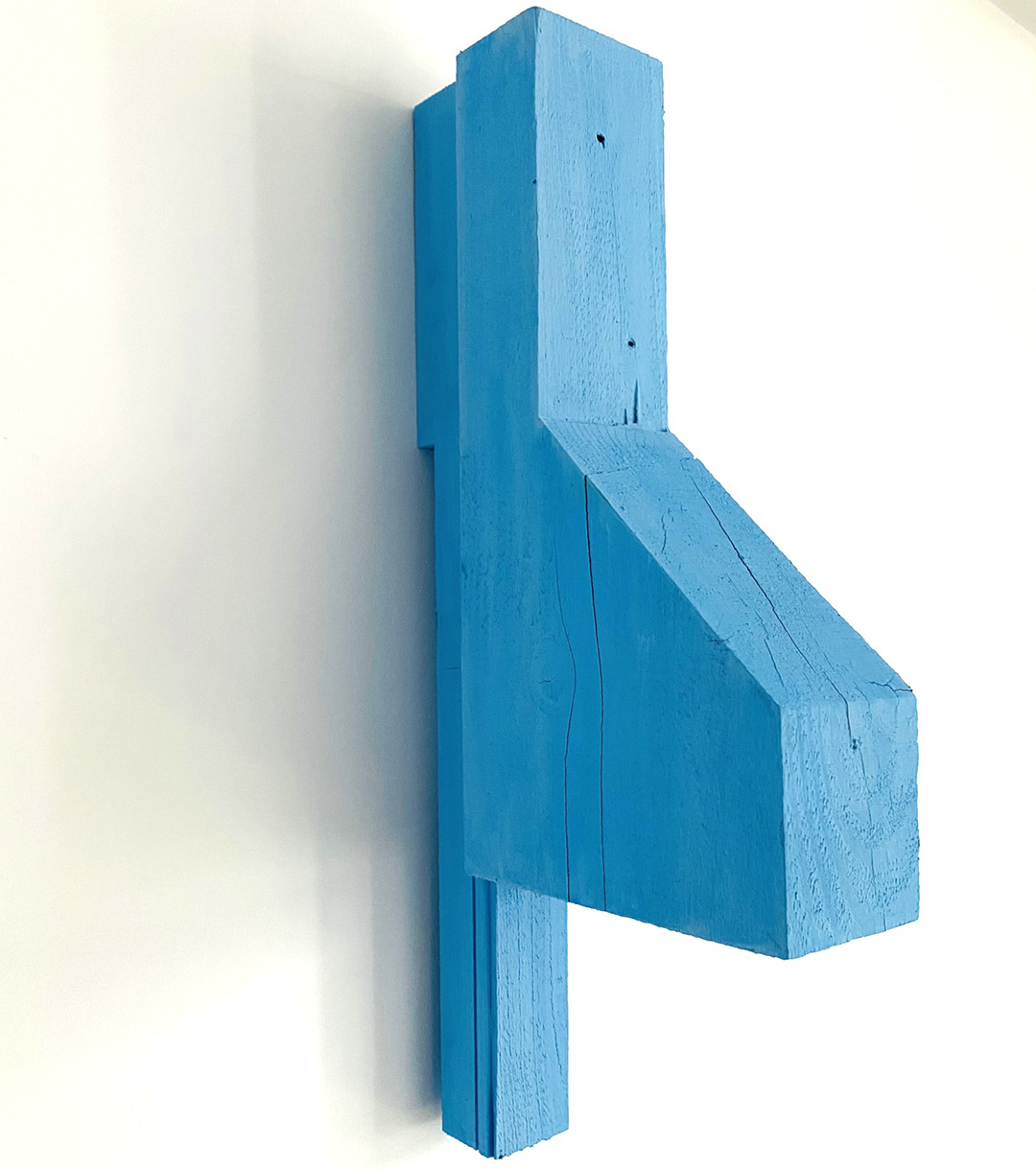

L’énergie pure, si une telle chose existe, du geste pictural de Jean-François Cuda semble, si pas balayer la question, en tout cas la faire rebondir vigoureusement, la déplacer résolument. Liégeois, diplômé de l’ISALL en 2000, Cuda est architecte (pour le domaine public aussi bien que privé), mais aussi amateur d’art éclectique, autodidacte d’abord, puis formé auprès d’artistes et d’écoles diverses. Mélangeant les disciplines, c’est surtout un chercheur et un passionné, dont les structures simples et les couleurs vives traduisent une sensibilité à fleur de peau, une insatiable curiosité, un désir d’expérimenter tout autant que d’offrir, avec audace et générosité. On peut partir à la rencontre de l’imprévisibilité de la peinture et de la vibration des teintes comme de celle des associations de formes et de matériaux architecturaux, d’espace coloré à vivre et de formes résurgentes passant d’un tableau à un autre, tel un milieu dans un nouvel espace intérieur.

Alors, tout ça… « à couvert » ou à ciel ouvert? À découvrir surtout, et à partager amplement. Peut-être parce que l’art serait refuge et ouverture, parce que l’image demeure courant d’air et abri ? En tout cas un ciel, c’est aussi un toit ; et un toit, c’est aussi un ciel. Par tous les temps — celui qui passe comme celui qu’il fait —, et avec aplomb.